- Home

- Ruang Opini

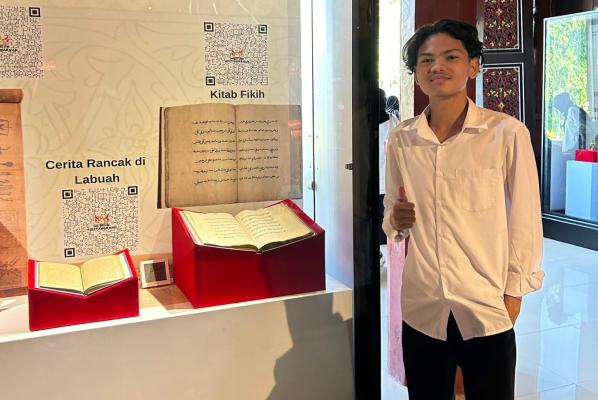

- Sumpur Kudus: Dapur yang Hidup dari Ladang dan Alam

Sumpur Kudus: Dapur yang Hidup dari Ladang dan Alam

Oleh: Ari Yuliasril

Jumat, 17 Oktober 2025 | 13:12

JIKA KAMU berkunjung ke Kabupaten Sijunjung, jangan

lewatkan satu nagari tua yang masih hidup dalam aroma masa lalu, Nagari

Sumpur Kudus. Di sini, asap tipis dari tungku kayu masih naik perlahan

setiap pagi, bercampur dengan wangi santan, cabai, dan serai yang

menandai denyut kehidupan masyarakatnya.

Dari

luar, Sumpur Kudus tampak seperti nagari lain di Ranah Minang, sawah

bertingkat, rumah gadang berdiri anggun, dan anak-anak bermain di

halaman surau. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersembunyi

dapur-dapur yang menyimpan warisan kuliner luar biasa, kuliner yang

bukan hanya soal rasa, tetapi juga kisah tentang bagaimana manusia

belajar dari alam dan menghormati setiap anugerahnya.

Sumpur

Kudus terkenal karena keberaniannya menjaga tradisi kuliner yang unik,

Rendang Belalang. Bagi sebagian orang, belalang mungkin tak lebih dari

serangga yang beterbangan di ladang. Tapi bagi masyarakat Sumpur Kudus,

belalang adalah berkah, sumber protein alami yang bisa diolah menjadi

santapan istimewa.

Prosesnya

tidak main-main. Belalang dikumpulkan dari ladang pada musim tertentu,

lalu digoreng hingga kering agar renyah. Setelah itu dimasak dengan

santan, cabai, serai, dan lengkuas, rempah dasar masakan Minang, hingga

kuahnya surut dan bumbunya meresap sempurna.

Hasilnya'

Gurih, pedas, dan renyah. Teksturnya unik, aromanya kuat, dan cita

rasanya menggugah rasa penasaran siapa pun yang berani mencoba.

“Kami

belajar dari alam,” kata Mak Yanti, seorang ibu rumah tangga yang sudah

puluhan tahun mengolah belalang menjadi rendang. “Kalau di sawah banyak

belalang, jangan dibuang. Alam memberi tanda, berarti ada rezeki di

sana.”

Bagi masyarakat

Sumpur Kudus, rendang belalang bukan sekadar kuliner ekstrem, tetapi

cermin filosofi hidup Minangkabau, bagaimana manusia hidup seimbang

dengan alam. Mereka tidak serakah, tidak mengambil lebih dari yang

dibutuhkan, tetapi juga tidak membiarkan potensi alam terbuang

percuma.Inilah wajah asli kearifan lokal, sederhana, tapi penuh makna.

Belalang

di Sumpur Kudus tidak hanya dijadikan rendang. Ia juga sering diolah

menjadi sambal belalang, makanan rumahan yang sederhana tapi menggugah

selera. Caranya, belalang digoreng garing lalu ditumbuk kasar bersama

cabai merah, bawang, dan sedikit garam. Teksturnya renyah, pedasnya pas,

dan aromanya khas. Makan nasi hangat dengan sambal belalang, kata orang

sini, bisa membuat “lupo diri”, lupa berhenti makan.

Selain

belalang, ada pula Kalio Joghiang, olahan jengkol khas Sumpur Kudus.

Dalam bahasa setempat, jengkol disebut joghiang. Dimasak dengan santan

kental, daun salam, cabai, dan rempah, kalio ini tak sampai kering

seperti rendang, kuahnya masih kental, bumbunya melekat lembut di lidah.

Bagi

orang luar, jengkol sering dianggap bahan kelas bawah, tapi di Sumpur

Kudus, jengkol naik derajat. Ia dihidangkan di pesta adat, jamuan tamu,

bahkan jadi menu utama dalam alek nagari.

Kebijaksanaan masyarakat tampak jelas di sini, tidak ada bahan yang hina di dapur yang penuh cinta.

Jika

kamu berkunjung ke Sumpur Kudus saat ada acara adat, aroma harum bambu

panggang akan langsung menyambutmu. Itu tanda bahwa warga sedang membuat

Lamang Tongkat, penganan khas dari beras ketan yang dimasak di dalam

bambu panjang di atas bara api.

Prosesnya

membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bara api harus dijaga agar

panasnya stabil, dan bambu harus diputar perlahan supaya matangnya

merata. Saat bambu dibuka, aroma wangi ketan yang berpadu dengan asap

kayu langsung menyeruak. Rasanya gurih, lembut, dan sedikit berasap,

cita rasa yang tak bisa ditiru oven modern.

Sementara

itu, di sisi lain dapur, ibu-ibu menyiapkan Godok Obuih, kue lembut

dari tepung beras, santan, dan gula aren. Adonannya sederhana, tapi cara

memasaknya tetap tradisional, direbus pelan hingga matang, menghasilkan

tekstur legit dan rasa manis alami yang pas di lidah.

Biasanya

godok obuih disajikan saat sore hari, ditemani secangkir kopi hitam

atau teh talua hangat. Makanan ini menjadi simbol ketenangan dan

kebersamaan, mengingatkan orang bahwa kebahagiaan sering lahir dari

hal-hal yang sederhana.

“Kalau

makan lamang, kita ingat bambu,” ujar Pak Rusdi, tokoh adat setempat.

“Bambu itu kuat karena kosong di dalam. Artinya, orang besar harus

rendah hati.” Begitulah, bahkan sepotong lamang pun bisa menjadi

pelajaran hidup.

Di

banyak daerah, dapur hanya tempat memasak. Tapi di Sumpur Kudus, dapur

adalah jantung kehidupan. Di sanalah perempuan saling berbagi kabar,

anak-anak belajar menghormati orang tua, dan laki-laki ikut membantu

menyiapkan bahan saat pesta adat.

Dapur

di nagari ini juga menjadi ruang pendidikan budaya. Resep diturunkan

lewat pengalaman, bukan tulisan. Anak-anak belajar dengan melihat dan

membantu. Sambil mengulek cabai atau memarut kelapa, mereka menyerap

nilai tentang gotong royong, kesabaran, dan cinta pada tanah sendiri.

Bagi

masyarakat Sumpur Kudus, memasak bukan pekerjaan domestik, tetapi

tindakan budaya, cara menjaga identitas dan merawat hubungan dengan

alam.

Namun, seperti

banyak nagari tua lainnya, Sumpur Kudus kini menghadapi tantangan.

Modernisasi membuat sebagian anak muda lebih mengenal mi instan

ketimbang godok obuih, lebih akrab dengan fast food daripada kalio

joghiang.

Beberapa

generasi muda mulai melupakan bagaimana menyalakan tungku, memilih

santan instan ketimbang memeras kelapa sendiri. Di sinilah pentingnya

peran keluarga dan pemerintah nagari untuk menghidupkan kembali dapur

tradisional sebagai ruang belajar dan kebanggaan lokal.

Karena

sejatinya, kuliner bukan hanya urusan perut, tapi juga urusan

identitas. Di Sumpur Kudus, setiap rendang belalang yang dimasak, setiap

lamang yang dibakar, adalah doa agar hubungan antara manusia dan alam

tetap harmonis.

Sumpur

Kudus mengajarkan kita bahwa tradisi tidak selalu harus megah. Ia bisa

hadir dalam wujud paling sederhana, belalang di kuali, jengkol di kalio,

atau ketan dalam bambu.

Di nagari ini, dapur

adalah sejarah yang hidup, tempat di mana rasa, doa, dan kearifan

menyatu dalam satu aroma yang tak pernah pudar.

BERITA LAINNYA

Kamis, 16 Oktober 2025 | 10:17

Jumat, 17 Juni 2022 | 23:01